Bericht | Wollte Stalin ganz Finnland erobern?

Die westliche Geschichtsschreibung stellt heute den Winterkrieg zwischen der Sowjetunion und Finnland vom November 1939 bis Februar 1940 als heroischen Abwehrkampf des David gegen Goliath dar, in welchem die Sowjetunion angeblich versuchte, sich den alten Teil des Zarenreichs wieder einzuverleiben. Die Frage, ob die Sowjetunion unter der Führung von Josef Stalin dies tatsächlich wollte, bekommt in der heutigen Lage wieder erhöhte Aktualität. Aber aus der Geschichte kann man lernen.

In der Geschichtsschreibung wird bis heute ausgiebig über die Ziele der Sowjets im Krieg gegen Finnland debattiert. Angeblich sei die Wiederherstellung der ehemaligen Grenzen des Zarenreichs schon lange ein Wunsch der Kommunisten gewesen. Das Zentralkomitee der KPdSU habe 1939 beschlossen, den alten territorialen Bestand des Imperiums, einschließlich Finnlands, wiederherzustellen. Andere Forscher vermuteten, es sei ein Regimewechsel beabsichtigt gewesen, damit Finnland nicht als Aufmarschgebiet für fremde Mächte genutzt werden könne. Unter der Führung von Otto Wille Kuusinen war in der Tat im Dezember 1939 eine kommunistische Marionettenregierung gebildet worden, die in den von den Sowjets besetzten Teilen Finnisch-Kareliens die sogenannte Finnische Demokratische Republik ausrief. Sie wurde auch „Terijoki-Regierung“ genannt wurde, nach dem Dorf Terijoki (heute Selenogorsk), der ersten Siedlung, die von der vorrückenden Roten Armee erobert wurde. Kuusinens Regierung nahm aber an den Friedensverhandlungen vom März 1940 nicht teil und wurde aufgelöst.

Als Beweis für eine beabsichtigte Besetzung Finnlands wird sogar angeführt, dass Andrei Schdanow, Vorsitzender des höchsten gesetzgebenden Organs der Sowjetunion, bei Dmitri Schostakowitsch ein Festmusikstück in Auftrag gegeben hatte, das bei der Parade der Marschkapellen der Roten Armee durch Helsinki aufgeführt werden sollte (1).

Als Argument gegen eine vollständige sowjetische Eroberung wird zuweilen ins Feld geführt, dass eine solche nicht erfolgt und auch nicht versucht worden sei, selbst als Finnland nicht mehr in der Lage war, sich einer solchen zu widersetzen. Grundsätzlich beweist die unterbliebene Umsetzung nicht das Fehlen eines Plans. Andere Forscher weisen darauf hin, dass die begrenzten territorialen Forderungen, welche die Sowjets 1939 an Finnland gestellt hätten, und das Angebot auf Abtausch von Land keinen Sinn ergeben hätte, wenn eine vollständige Sowjetisierung beabsichtigt gewesen wäre.

Für die Beurteilung der Absichten Stalins in Bezug auf Finnland ist es sicher zweckmäßiger, sich mit der militärischen Operationsplanung auseinanderzusetzen, als im Kaffeesatz zu lesen und über Märsche für Siegesparaden zu spekulieren. Freilich ist nicht auszuschließen, dass die politische und militärische Führung der Sowjetunion eine Doppelstrategie verfolgte, welche den Ersatz der anti-sowjetischen Regierung in Helsinki durch eine pro-sowjetische anstrebte oder bei einem Misserfolg des ersten Ansatzes mindestens die militärische Handlungsfähigkeit einer anti-sowjetischen Regierung einzuschränken suchte.

Nachbar unter Verdacht

Seit den Expeditionen finnischer Nationalisten im Norden der Sowjetunion in den Jahren 1918 bis 1922 hatten die Machthaber im Kreml den kleinen Nachbarn im Verdacht, bei der ersten sich bietenden Gelegenheit ein Schwächemoment der UdSSR nutzen zu wollen, um alte Expansionspläne zu verwirklichen (2). Nachdem sich das nationalsozialistische Dritte Reich nach 1933 als neuer Hauptgegner der Sowjetunion herauskristallisiert hatte, glaubte man im sowjetischen Generalstab fest an eine Teilnahme Finnlands an einem großangelegten Krieg aller Nachbarn in einer von Deutschland geführten antisowjetischen Koalition. Insbesondere die Nähe der finnischen Grenze zur zweitgrößten Stadt der Sowjetunion, Leningrad, und die 100 km davon entfernte Befestigungslinie – die Mannerheim-Linie – machte den Sowjets Sorgen. Nachdem im Spätsommer 1939 Japan in Fernost besiegt und ein Nichtangriffspakt mit Deutschland abgeschlossen worden war, konnte sich Stalin dem finnischen Nachbarn zuwenden.

In den am 11. September 1939 beginnenden Verhandlungen forderte Stalin von den Finnen die Abtretung der Karelischen Landenge bis westlich der Stadt Wyborg (Viipuri) im Gegenzug zur Übergabe von Gebieten in Karelien. Im Glauben, dass die UdSSR keine militärischen Handlungsoptionen habe, wies die finnische Regierung die sowjetischen Forderungen zurück.

Ungünstige Voraussetzungen

Aber eben solche militärischen Handlungsoptionen ließ Stalin ausarbeiten. Er hatte während laufender Verhandlungen den Chef des Generalstabs der Roten Armee, Boris Schaposchnikow, angewiesen, einen Plan für eine Militäraktion gegen Finnland auszuarbeiten. Seit Juni 1939 war angeblich auf den Sitzungen des Haupt-Militärrats der Roten Armee ein Angriffsplan gegen Finnland besprochen worden (3). Im Laufe der Beratungen stellte sich aber heraus, dass der Militärbezirk Leningrad nicht ausreichend auf eine Operation vorbereitet war: Das dortige Eisenbahnnetz erwies sich als nicht geeignet, eine starke Kräftegruppierung in den Raum nordwestlich von Leningrad zu verlegen und den notwendigen Nachschub zu gewährleisten. Zwar wurden Anweisungen erteilt, diese Mängel zu beheben, aber bis zum Ausbruch der Feindseligkeiten konnte dies natürlich nur teilweise gelingen (4).

Schaposchnikow plädierte für eine umfassende Aufrüstung der Roten Armee und gründliche logistische Vorbereitungen. Er skizzierte eine mehrmonatige Operation mit dem Gros der Roten Armee, beginnend mit einem Angriff mit massiver Feuerunterstützung auf schmaler Front direkt auf der Karelischen Landenge. Stalin lehnte dies aber ab, weil er eine Intervention der Westmächte befürchtete und deshalb einen kurzen Feldzug führen wollte (5).

Der falsche Krieg am falschen Ort

Schaposchnikow darf als Vater des Aufbaus der Roten Armee in den Dreißigerjahren gelten. Ab Beginn der Industrialisierungskampagne im Jahr 1926 stellte die Aufstellung einer schlagkräftigen Armee eines der großen Ziele der Führung der jungen Sowjetunion dar. In jenen Jahren war die Rote Armee vergleichsweise schwach, denn es mangelte ihr an moderner Bewaffnung, vor allem an Panzern, Artillerie und Flugzeugen, die als besonders wichtig erkannt worden waren (6).

Auf der Basis ihrer Erfahrungen im russischen Bürgerkrieg und im Polnisch-Sowjetischen Krieg hatten sowjetische Militärtheoretiker in den späten Zwanziger- und in den Dreißigerjahren die Doktrin der „Tiefen Operation“ entwickelt (7). Diese Doktrin nutzte die neuen technischen Mittel wie Flugzeuge und Panzer und sollte einen Bewegungskrieg ermöglichen, in welchem die Rote Armee ohne hohe Verluste schnell und möglichst noch auf feindlichem Territorium die Entscheidung herbeiführen können sollte. Mehrere der Schöpfer dieser Doktrin und viele der damit vertrauten Kader fielen zwischen 1936 bis 1938 aber den Stalinschen Säuberungen zum Opfer. Nicht zuletzt dadurch bekam die Ansicht Oberwasser, dass ein zukünftiger Krieg erneut ein Stellungskrieg sein würde, wie schon der Erste Weltkrieg. Gleichzeitig löste die Rote Armee aufgrund der im Spanischen Bürgerkrieg gemachten Erfahrungen ihre eigens für die Tiefe Operation geschaffenen mechanisierten Korps auf und unterstellte ihre Panzer- und motorisierten Truppen den bestehenden Infanteriedivisionen. Damit waren großräumige Offensivoperationen mechanisierter Großverbände nicht mehr möglich. Die Doktrin der Tiefen Operation, welche im Sommer 1939 in den Operationen am Khalkin Gol so erfolgreich angewandt worden war, ließ sich in in den Wäldern Kareliens nicht so einfach praktizieren (8). Nichts aber hätte die Rote Armee davon abgehalten, ihrerseits in der Karelischen Landenge eine Befestigungslinie zu errichten.

Merezkows Blitzkriegsplan

Im Unterschied zum Plan des Generalstabschefs Schaposchnikow versprach ein vom Stab des Leningrader Militärbezirks unter dem Kommando von General Kirill A. Merezkow ausgearbeiteter Operationsplan einen Feldzug von kurzer Dauer, die mit den Kräften des Militärbezirks Leningrad auskam (9).

Merezkow rechnete auf der Karelischen Landenge mit vier gegnerischen Infanterie-Divisionen, drei leichten Infanterie-Bataillonen auf Ski, einer Kavallerie-Brigade und eher schwachen Unterstützungstruppen. Darüber hinaus ging er von operativen Reserven im Umfang von weiteren drei bis vier Infanterie-Divisionen aus, wozu allenfalls noch zwei bis drei Divisionen aus Schweden kommen könnten, wenn dieses sich entschließen sollte, Finnland beizustehen.

Selbst plante Merezkow auf der Karelischen Landenge den Einsatz von zwei Schützenkorps von je drei Schützen-Divisionen, welche durch eintreffende Verstärkungen auf eine Stärke von acht bis neun Infanterie-Divisionen gebracht werden sollten. Unterstützt wurden diese durch fünf schwere Artillerie-Regimenter, sowie drei Panzerbrigaden. Dieser Kräfteansatz hätte bei Zusammenfassung der verfügbaren Kräfte in wenige, schmale Angriffsabschnitte durchaus Aussicht auf Erfolg gehabt. Für die Abwehr der zu erwartenden Gegenangriffe der Finnen sah Merezkow keine weiteren Kräfte vor.

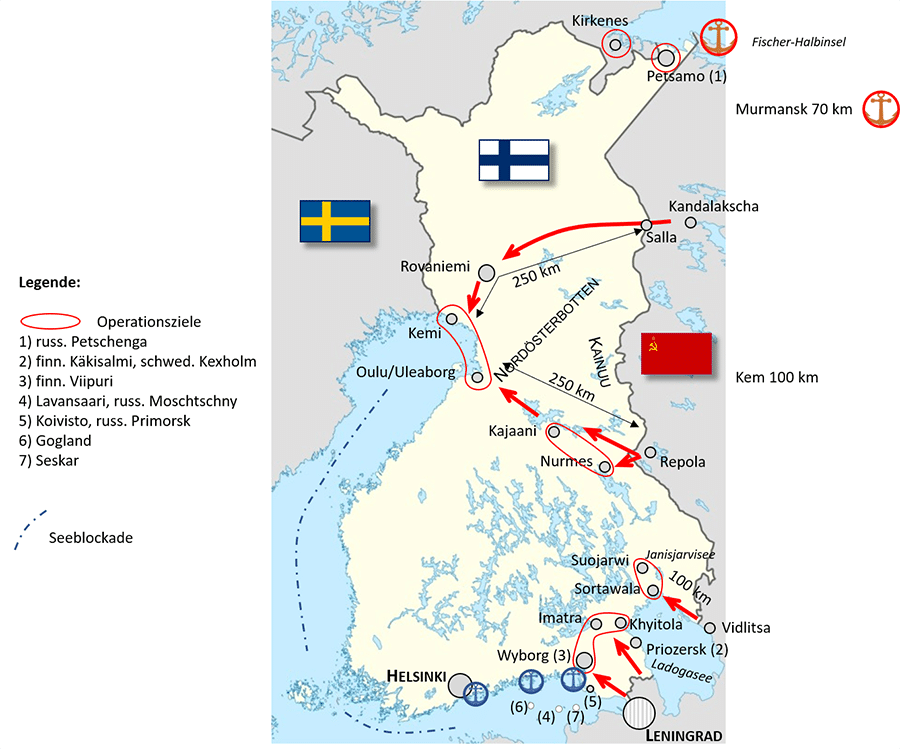

Karte: Operationsplan des Militärbezirks Leningrad (K.A. Merezkow) vom 28.10.1939.

Quelle: Historia 8A (10), Ergänzungen: Verfasser

In der zweiten Angriffsrichtung auf dem Ostufer des Ladogasees plante er, mit 7 Schützendivisionen nach Sortawala – Suojarwi vorzugehen, um in einer zweiten Phase einen Angriff in den Rücken der auf der Karelischen Landenge verteidigenden Finnen zu führen. Eine detaillierte Planung für diese Folgeaktion ist aber aus den publizierten Plänen nicht ersichtlich. Sie wurde eher lapidar angesprochen.

Als Operationsziele sind im Plan explizit die befestigten Verteidigungslinien zwischen dem Ladogasee und dem Finnischen Meerbusen bei Wyborg sowie zwischen dem Janisjarvi-See bei Suojarwi und dem Ladogasee genannt. Zwar wurde der auf der Karelischen Landenge vorstoßenden Kräftegruppierung befohlen, sich bereitzuhalten, einen weiteren Stoß ins Innere Finnlands zu führen, aber nach einem erfolgreichen Stoß über 90 km war von den beteiligten Kräften wohl nicht mehr zu erwarten, als dass sie die 80 km breite Front halten. Mehr zu fordern, wäre übertrieben gewesen.

Machbar war sicherlich auch die Besetzung des Hafens von Petsamo (Petschenga), der von schwachen finnischen Kräften in Stärke eines verstärkten Infanterie-Bataillons gesichert war.

Erheblich kühner waren Merezkows Pläne für die Operation der Roten Armee in den Regionen Kainuu und Nordösterbotten. Die Stöße aus den Räumen Repola und Kandalakscha in die 250 bis 300 km von der Staatsgrenze entfernten Operationsziele Oulu und Kemi am Bottnischen Meerbusen bezweckten, die Landverbindungen zwischen Finnland und seinem potenziellen Verbündeten Schweden zu unterbrechen (11). Das war nur zu erreichen, wenn die finnische Armee bereits in den Kämpfen im Grenzraum zusammengebrochen und nicht in der Lage gewesen wäre, im Inneren des Landes Reserven zu mobilisieren.

Mit den Landoperationen gegen Oulu und Petsamo, sowie den Seeoperationen im Finnischen und im Bottnischen Meerbusen beabsichtigten die Sowjets, Finnland von potenziellen Verbündeten zu isolieren (12). Wenn es den Sowjets insgesamt darum ging, Finnland militärisch wehrlos zu machen, dann war es sicherlich zweckmäßig, die Entscheidung auf der Karelischen Landenge zu suchen.

Ein wenig überzeugender Plan …

Insgesamt hinterlässt der Operationsplan Merezkows keinen überzeugenden Eindruck: ungenügende logistische Vorbereitungen, ein zu tiefer Kräfteansatz und mangelnde Reserven stellen kombiniert das sichere Rezept für eine Niederlage dar. Die eingesetzten operativen Kräftegruppierungen operierten weit entfernt von einander und waren nicht in der Lage, sich gegenseitig zu unterstützen. Merezkows Plan läuft auf ein „Abarbeiten“ der notwendigen Aufgaben der strategischen Stufe hinaus.

Für eine sowjetische Schützendivision von 1939 dürfte eine erste Munitionsausstattung alleine der Artillerie ein Gewicht von gut 250 t ausgewiesen haben. Sie musste mit der Truppe von um die 11’000 Mann und ihrer gesamten Ausstattung erst einmal an die Front gebracht werden. Wie lange sie reichte, hing natürlich von der Art und der Intensität der Kampfhandlungen ab. Eine im Kampf stehende Division im Angriff dürfte diese Ausstattung in zwei oder drei Tagen verbraucht haben. Im Verlauf des Kriegs war man aber beispielsweise in der Deutschen Wehrmacht zur Erkenntnis gekommen, dass der Munitionsverbrauch bei Angriffen auf Festungen im Vergleich zu einem solchen auf offenem Feld um das fünf- bis achtfache stieg. Im Verlauf des Kriegs kam die Führung der Roten Armee zur Erkenntnis, dass man eine verstärkte Division im Angriff auf einer Front von 2½ bis 3½ km einsetzen und einen Angriff in maximal 10 km Tiefe führen konnte. Natürlich konnte Merezkow im Herbst 1939 nicht über die Erfahrungswerte aus den Kriegsjahren nach 1941 verfügen, aber diese zeigen recht klar, weshalb sein Operationsplan in Finnland nicht aufgehen konnte. Ein Kräfteverhältnis von 2 : 1 im Angriff auf die Mannerheim-Linie war bestimmt zu tief (13).

Ein Operationsplan, welcher dem Ziel dienen sollte, Finnland der Sowjetunion einzuverleiben, hätte zumindest die Besetzung von Helsinki und womöglich auch noch der anderen Wirtschafts- und Bevölkerungszentren im Süden des Landes umfassen müssen. Das aber war in Merezkows Plan nicht einmal erwähnt.

… wird umgesetzt

Die Weisung des Verteidigungsministers an den Oberkommandierenden der Baltischen Flotte vom November 1939 folgte insgesamt den Plänen Merezkows, beinhaltete aber zusätzlich den Auftrag, mindestens ein Schützenregiment für eine Seelandung an einem später zu bestimmenden Ort an der Nordküste des Finnischen Meerbusens bereitzuhalten (14). Dabei kann es sich nicht um eine operativ-taktische Seelandung zur Unterstützung der auf der Karelischen Landenge vorstoßenden Kräfte gehandelt haben, denn solche wurden in der Weisung an die Baltische Flotte bereits befohlen (15).

Auf der taktischen Stufe war von Bedeutung, dass das Gelände in Karelien Bewegungen von Truppen erschwerte und damit naturgemäß derjenigen Seite Vorteile bot, welche sich weniger bewegen will, das heißt dem Verteidiger. Entlang der wenigen Straßen mussten die Truppen der Roten Armee oftmals frontal gegen die von den Finnen angelegten Festungen angreifen. Das verlangte eine andere Ausrüstung als jene, die Khalkin Gol in den Steppen der Mongolei im Einsatz gestanden hatte. Notwendig waren auch eine spezielle Organisation und Ausbildung der Truppen. Auf der operativen Stufe begrenzte die Ausdehnung des Operationsraums den Einsatz von Kräften zahlenmäßig. Es ging besonders auf der Karelischen Landenge nicht darum, mehr Kräfte zu haben als der Gegner, sondern genug zu haben, um alle Aufgaben im Operationsraum wahrnehmen zu können. Finnland hatte zumindest im Dezember 1939 auf der Karelischen Landenge genug davon.

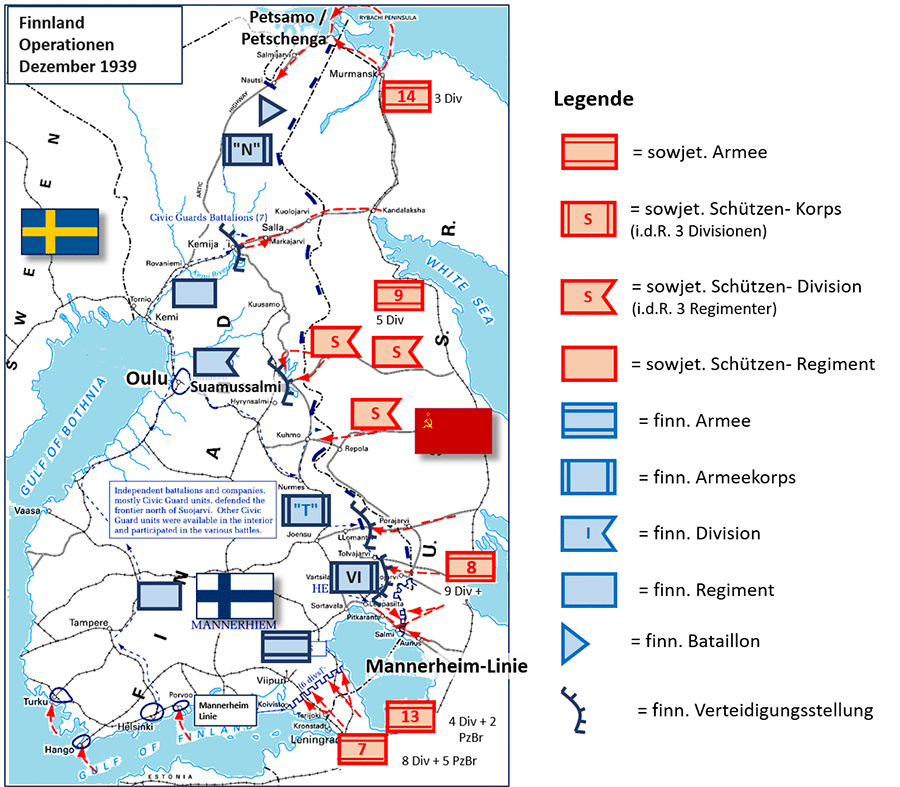

Am 26. November inszenierte die Rote Armee den sogenannten Mainila-Zwischenfall, bei welchem sowjetische Truppen im Dorf Mainila angeblich durch finnische Artillerie beschossen worden seien. Am 30. November begann die sowjetische Invasion: In Nordfinnland stieß die sowjetische Offensive anfänglich auf geringen Widerstand, sodass der Roten Armee nach wenigen Kriegstagen die Einnahme des Hafens von Petsamo gelang. Weiter im Süden schafften es die Finnen in der Schlacht von Suamussalmi jedoch, den sowjetischen Vorstoß zum Stehen zu bringen, womit die Rote Armee das Ziel verfehlte, Oulu zu erobern (16).

Karte: Erste Phase des Winterkriegs bis Ende Dezember 1939

Quelle: Verfasser (17)

Ganz im Süden kämpften die Finnen im Vorgelände der Mannerheim-Linie erfolgreich Verzögerungsgefechte. Erst nach einer Woche, am 6. Dezember, hatten die Sowjets den 25 bis 65 Kilometern tiefen Sicherungsstreifen überwunden und standen im Kampf an den Befestigungen der Mannerheim-Linie. Versuche, die Befestigungslinie nach kurzer Artillerievorbereitung aus dem Marsch heraus zu durchbrechen, scheiterten aber. Der sowjetische Vormarsch kam ins Stocken und musste schließlich eingestellt werden. Mitte Dezember sahen die Finnen den richtigen Zeitpunkt für eine Gegenoffensive gekommen, die am 23. Dezember begann. Diese Operation musste aber infolge hoher Verluste bereits acht Stunden nach Beginn abgebrochen werden.

Überschätzung der eigenen Kräfte, unzureichende Aufklärung der finnischen Befestigungen in der Mannerheim-Linie und mangelnde Ausbildung im Kampf gegen Bunker hatten die sowjetische Offensive scheitern lassen (18). Die großzügig mit Skiern ausgerüsteten finnischen Truppen waren abseits der wenigen Straßen beweglicher als die Verbände der Roten Armee, vermochten diese oft zu umgehen und sie von den Flanken und auch von hinten anzugreifen. Auch rächten sich jetzt die Stalinschen Säuberungen der Jahre 1937/1938. Die Hoffnung, Finnland mit begrenzten Kräften zu besiegen, hatte sich zerschlagen. Stalin musste gleich in zweierlei Hinsicht über seinen eigenen Schatten springen: Aus den Lagern des Gulags wurden 4’000 inhaftierte Offiziere entlassen. Verteidigungsminister Kliment Woroschilow wurde durch den bewährten Marschall Semjon Timoschenko ersetzt, der für eine zweckmäßige Ausrüstung und gründliche Ausbildung der Truppe sorgte (19). Stalin kam auf den ursprünglichen Feldzugsplan von Schaposchnikow zurück, weil er der Leningrader Clique mit Schdanow und Merezkow nicht mehr vertraute (20).

Die Rote Armee lernt schnell dazu

Am 1. Februar begannen vorerst noch örtlich begrenzte Angriffe der Roten Armee (21). Die Rote Armee passte ihren Kräfteansatz an und griff im Raum zwischen Hatjalahti am Pionerskoye See und Muolaa am Pravdinskoe See auf 35 Kilometern Breite mit 5 Schützenkorps an (22). Auch die Einsatzverfahren waren revidiert und instruiert worden: Die Rote Armee hatte spezielle Sturmgruppen in Kompaniestärke zusammengestellt und ausgebildet, welche in der Lage waren, Aktionen von Artillerie, Sappeuren und Panzern lagegerecht und effektiv zu koordinieren. Erfahrungen wurden sofort ausgewertet und an andere Verbände weitergegeben. Am 12. Februar brachte ein sowjetischer Durchbruch entlang der Straße von Terijoki nach Wyborg beim Dorf Summa die Finnen an den Rand einer Katastrophe. Ihr Gegenangriff tags darauf scheiterte. So sah sich Feldmarschall Mannerheim am 15. Februar gezwungen, einen allgemeinen Rückzug auf die Zwischenlinie zu befehlen.

Bereits am 19. Februar gelang es der Roten Armee, auch die zweite Verteidigungslinie der Finnen zu durchbrechen. Am 28. Februar wurde die Mannerheim-Linie definitiv überwunden, was es der Roten Armee erlaubte, ihr eigentliches Operationsziel anzugehen, nämlich die Stadt Wyborg, die am 1. März sowohl von Land als auch von der See her eingeschlossen wurde. Die erhoffte schnelle Einnahme der Stadt gelang der Roten Armee zwar nicht, aber bis zum 13. März kämpfte sie sich bis ins Stadtzentrum vor.

Karte: Operationen auf der Karelischen Landenge bis März 1940

Quelle: Verfasser (23)

Prekäre Lage

In der zweiten Februarhälfte wurde die Lage der Finnen langsam prekär und Moskau wusste davon. Der sowjetische Botschafter in London, Ivan Maiski berichtete am 11. Februar 1940, dass die Frage der Unterstützung der Finnen durch Großbritannien von der Haltung Norwegens und Schwedens abhänge und von der Dauer der weiteren Operationen in Finnland (24). Der Resident in Stockholm meldete am 18. Februar, dass schwedische Zeitungen einen Kriegseintritt an der Seite Finnlands gefordert hätten, die schwedische Regierung dies aber abgelehnt hatte (25). Der Resident in Lettland meldete gleichentags, dass die Finnen alle Reserven aufgeboten hätten, es gebe kein Personal mehr, das einberufen werden könnte. Die Stimmung habe gekehrt, es fehle an Lebensmitteln und Bekleidung (26). Schließlich berichtete der Resident in Schweden am 21. Februar, dass die schwedische Regierung nicht militärisch an der Seite Finnlands aktiv werden werde und dass die finnische Regierung deswegen in Panik sei (27).

Im März waren die finnischen und die sowjetischen Truppen gleichermaßen erschöpft, aber die Sowjets waren im Unterschied zu den Finnen immer noch in der Lage, ihre Frontverbände zu verstärken (28). Bis ganz zum Schluss gelang es der finnischen Armee jedoch, sich geordnet zurückzuziehen, sodass ihre Truppen weitgehend intakt blieben. Das erlaubte es Finnland, am 8. März mit einem gesichtswahrenden Resultat in die Waffenstillstandsverhandlungen mit den Sowjets einzusteigen. Am 12. März einigten sich die Seiten und unterzeichneten einen Waffenstillstand, der am folgenden Tag in Kraft trat. Die finnische Regierung war klug genug gewesen, rechtzeitig die unangenehmen Friedensbedingungen der Sowjets zu akzeptieren, solange sie noch über eine Armee verfügte, welche diese Bezeichnung verdiente. Das war im Lichte ausbleibender Hilfe von außen wichtig und zahlte sich bereits einen Monat später aus, als die Deutschen Dänemark und Norwegen überfielen, womit Hilfe von Seiten der Westmächte definitiv illusorisch wurde.

Ernüchterung in Finnland

Die anfänglichen Kriegserfolge hatten einen völligen Umschwung in der Stimmungslage in Finnland bewirkt und den Glauben geweckt, der Krieg sei zu gewinnen. Umso überraschender muss für die finnische Öffentlichkeit, die bis zuletzt glaubte, der Krieg sei zu gewinnen und die unzureichend über die prekäre Lage informiert war, die Unterzeichnung des Friedensvertrags von Moskau am 13. März getroffen haben.

„So the Finns were not psychologically prepared for a defeat and severe peace terms“ (29)

Das zeugt davon, dass die Finnen die Informationsraum ihrer Bevölkerung kontrollierten. Genützt hat ihnen das in den Friedensverhandlungen in Moskau freilich wenig. Die Unterschätzung des Gegners war zu einem Problem geworden (30).

Die Sowjets hatten aber schon lange erreicht, was sie wollten. Nach diesem entscheidenden Erfolg bei Wyborg konnte die politische Führung der Sowjetunion aus einer gesicherten militärischen Position aus verhandeln. Es konnte nur noch darum gehen, den Krieg zu beenden. Dafür waren gewisse Konzessionen an die Finnen durchaus vertretbar. Mit dem Friedensvertrag von Moskau glaubte Stalin, Finnland definitiv aus dem Kreis der Feinde hinaus gedrängt zu haben.

Wenn die Sowjets je geplant hätten, Finnland zu erobern, dann ließen sie zumindest im Februar 1940 die sich bietende Gelegenheit aus, das eigens bereitgehaltene Schützenregiment an Land zu setzen. Moskau wusste auch davon, dass Schweden nicht beabsichtigte, auf Seiten Finnlands in den Krieg einzutreten und dass wiederum Großbritannien nicht bereit war, militärisch zu intervenieren. Die Sowjets hätten durchaus Zeit gehabt, eine Folgeoperation zur Besetzung Helsinkis und der Bevölkerungszentren am Finnischen Meerbusen zu organisieren. Stattdessen strebten sie den raschen Abschluss eines Waffenstillstands an.

Nutzlose Befestigungen?

Mit dem Verzicht auf die Einverleibung Finnlands zeigte Stalin ein gewisses Maß an Realitätssinn, das sich langfristig auszahlte. Mit der Besetzung eines derart großen Landes wie Finnland, mit einer Bevölkerung, die einer sowjetischen Okkupation sicherlich feindlich gegenüber gestanden hätte, wäre die Sowjetunion in einem großen Krieg, den sie erwartete, möglicherweise in eine prekäre Lage geraten: Zu starke Kräfte der Roten Armee wären hier gebunden worden.

Mit seiner Einschätzung, dass die Rote Armee nicht einsatzbereit sei, hatte der finnische Nachrichtendienst im Frühherbst 1939 bestimmt nicht ganz unrecht, aber er unterschätzte die Anpassungsfähigkeit der Roten Armee. Die anfänglichen Abwehrerfolge der Finnen ihrerseits verleiteten das nationalsozialistische Deutschland wie auch die Westalliierten zu einer Unterschätzung der Roten Armee – mit weitreichenden Konsequenzen (31).

Die Kämpfe an der Mannerheim-Linie widerlegen die bis heute weit verbreitete Auffassung, dass befestigte Linien schon damals nutzlos gewesen seien. Gerne werden hierfür die Bespiele der Maginot-Linie und des Atlantik-Walls angeführt. Neben der Mannerheim-Linie könnte aber die Gustav-Linie in Italien als Gegenbeweis angeführt werden, denn sie hinderte die Westalliierten monatelang an einem zügigen Vorstoß auf der italienischen Halbinsel (32). Ein ähnliches Beispiel stellt auch der Westwall dar, an welchem die Amerikaner im Abschnitt Hürtgenwald im Herbst 1944 ein ganzes Armeekorps „verheizten“ (33). Über diese Misserfolge schweigt die westliche Geschichtsschreibung aber gerne. Dass Befestigungen einen grundsätzlich defensiven Charakter aufweisen, wiederlegte schon im ausgehenden 17. Jahrhundert der französische Festungsbaumeister Sébastien de Vauban mit seinen Festungen an den damaligen Grenzen des Königreichs Frankreich (34). Wäre es den Sowjets primär darum gegangen, ungünstige Voraussetzungen für einen militärischen Angriff aus dem Süden Finnlands heraus auf Leningrad zu schaffen, hätten die Besetzung der Mannerheim-Linie und die Zerstörung der zu ihr führenden Verkehrswege womöglich genügt. Die Sowjets aber wollten mehr. Sie wollten einen potenziellen Teilnehmer einer sich bildenden gegnerischen Koalition herausstanzen.

Das Fehlen essentieller Informationen und Fehlentscheidungen haben in der Kriegsgeschichte immer wieder für Überraschungen gesorgt. Militärische Wunder aber sind selten und dauern selten lange an. Es gibt klare Gründe für den Misserfolg der Roten Armee auf der Karelischen Landenge und den Abwehrerfolg der Finnen. Zum Schluss aber behielt die militärische Logik die Oberhand. Wer sich auf einen Krieg einlässt, sollte sich über dessen Zweck und Ziel im Klaren sein, das ist eine der wichtigsten Forderungen des Carl von Clausewitz (35). Wer vor der Wahl der richtigen Verteidigungsstrategie steht, der sollte sich Klarheit über die Ziele seines Gegners verschaffen. Im Fall des Winterkriegs ist sich die westliche Geschichtsschreibung über Zweck und Ziel des sowjetischen Angriffs von 1939 bis heute nicht schlüssig und verzichtet weitgehend auf den Beizug russischsprachiger Quellen. So setzten sich die finnischen Narrative weitestgehend durch. Das hält zahlreiche westliche Kommentatoren aber nicht davon ab, Vergleiche mit der heutigen Lage zu ziehen und „Lehren“ zu formulieren. Die Parallelen zu heute sind unverkennbar und beide Seiten schauen zurück in ihre Geschichte. Dabei nur die alten Narrative zu wiederholen, bedeutet, die Widersprüche zu zementieren. Lagebeurteilung in Krisenzeiten schaut anders aus.

Anmerkungen:

- Siehe Robert Edwards: White Death: Russia’s War on Finland 1939–40, New York 2006, S. 98, eingeschränkte Vorschau online unter https://archive.org/details/winterwarrussias0000edwa/page/332/mode/2up.

- Siehe „Ein Blick in die Geschichte: Stoltenberg gibt Stalin Recht“, bei Global Bridge, 15.02.2025, online unter https://globalbridge.ch/ein-blick-in-die-geschichte-stoltenberg-gibt-stalin-recht/.

- Russisch Главный Военный совет Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Die Protokolle seiner Sitzungen sind veröffentlicht. Siehe „Главный военный совет РККА. 13 марта 1938 г.-20 июня 1941 г.“ auf der Homepage Электронная библиотека исторических документов (Elektronische Bibliothek historischer Dokumente), online unter https://docs.historyrussia.org/ru/nodes/91059-glavnyy-voennyy-sovet-rkka-13-marta-1938-g-20-iyunya-1941-g, in russischer Sprache. Auf den Sitzungen wurden primär Fragen der Organisation und Ausrüstung der Roten Armee besprochen. Ein Planungsauftrag an den Militärbezirk Leningrad sucht man dort vergebens. Siehe die Protokolle Nr. 37 Протокольная запись заседания ГВС РККА. 16-17 мая 1939 г. (16.05.1939), Nr. 38 Приказ НКО СССР «Об аварийности в частях Военно-Воздушных Сил РККА» 4 июня 1939 г. (04.06.1939), Nr. 39 Протокол № 2 заседания ГВС РККА. 7 июня 1939 г. (07.06.1939), Nr. 40 Протокол № 3 заседания ГВС РККА. 5 июля 1939 г. (05.07.1939), Nr. 41 Протокол № 4 заседания ГВС РККА. 15 июля 1939 г. (15.07.1939), Nr. 42 Протокол № 5 заседания ГВС РККА. 21 июля 1939 г (21.07.1939). und Nr. 43 Постановление № 1 заседания ГВС РККА. 22 июля 1939 г. (22.07.1939), alle in russischer Sprache. Vgl. Vesa Nenye, Peter Munter, Toni Wirtanen, Chris Birks: Finland at War: The Winter War 1939–1945, Oxford 2015, S. 50f, eingeschränkte Vorschau online unter https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9781472813589_A26654249/preview-9781472813589_A26654249.pdf.

- Siehe Станислав А. Жуков: Подготовка Северо-Западного театра военных действий к войне с Финляндией, in: Военно-исторический журнал, 2008, С. 9—11, online unter https://cyberleninka.ru/article/n/podgotovka-severo-zapadnogo-teatra-voennyh-deystviy-k-voyne-s-finlyandiey/viewer, in russischer Sprache.

- Dieses Thema wird in interessierten Kreisen in Russland bis heute aktiv diskutiert. Siehe slon_76: План Шапошникова, bei Live Journal, 26.02.2013, online unter https://slon-76.livejournal.com/43981.html. Vgl. План Шапошникова (таймлайн), bei Fabdom, online unter https://althistory.fandom.com/ru/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD), beide in russischer Sprache. Die teilweise offenen und hart geführten Diskussionen über die gemachten Erfahrungen sind publiziert von E.N. Kulkov und O.A. Rzheshevsky (Hrsg.): Stalin and the Soviet-Finnish War, 1939–1940, englische Übersetzung durch H. Shukman und Tatyana Sokokina, Cass series on the Soviet (Russian) study of war, New York, London 2013, online verfügbar unter https://dokumen.pub/qdownload/stalin-and-the-soviet-finnish-war-1939-1940-0714652032-9780714652030.html. Zu Schaposchnikows ursprünglichen Plänen siehe ebd. S. 28.

- Die Lagebeurteilung der jungen Sowjetunion und ihre Vorstellungen eines zukünftigen Krieges arbeitete die Nachrichtendienstabteilung der Roten Armee im Jahr 1928 umfassend aus. Das so entstandene Werk „Der zukünftige Krieg“ umfasst sieben Bände. Für eine Zusammenfassung und Beurteilung siehe И.В. Федотова (I.W. Fedotowa): «Будущая война»: опыт аналитического предвидения военного конфликта практиками разведки РККА, bei Исторический архив Омской области, 28.10.2022, S. 55-64, online unter https://iaoo.ru/files/articles/2022/Fedotova_RKKA.pdf, in russischer Sprache.

- Besonderen Anteil an der Entwicklung der neuen Doktrin hatte Wladimir K. Triandafilow. Siehe Владимир Кириакович Триандафиллов: Характер операций современных армий, Moskau 1936, online unter https://militera.lib.ru/science/triandafillov1/index.html, in russischer Sprache.

- Siehe Gerd Brenner: Zweifrontenkrieg um Russlands Ressourcen, bei World Economy, 04.05.2020, online unter https://www.world-economy.eu/nachrichten/detail/zweifrontenkrieg-um-russlands-ressourcen/.

- Dieser Plan ist heute publiziert auf der Homepage der russischen Präsidialadministration. Siehe „Оперативное Управление Штаба Ленинградского Военного Округа: Дело Но. 4, План Операции против Финляндии в 1939 г.“, 29.10.1939, online unter „План операции войск ЛВО против вооруженных сил Финляндии с приложением боевого состава сосредотачиваемых против Финляндии частей округа“ (Operationsplan der Truppen des MB Leningrad gegen die Streitkräfte Finnlands), https://www.prlib.ru/item/1320332, in russischer Sprache. Der Operationsplan wurde wahrscheinlich als Anlage zur Meldung Merezkows an den Volkskommissar (= Minister) für Verteidigung nach Moskau übersandt und später nicht unterschrieben archiviert. Operationsbefehle auf den Stufen Armeekorps, Armee und Militärbezirk im Umfang von unter 20 Seiten A4 sind auch heute noch in der russischen Armee durchaus üblich. Sie werden der vorgesetzten Stufe zur Kontrolle und Genehmigung vorgelegt. Exemplar-Nummer und Datum werden in der Regel von Hand ergänzt, so wie das mit dem Plan Merezkows auch erfolgte.

- Quelle: Suomen kartta 1939-1940, bei Historia 8A (LAK), online unter https://peda.net/pori/perusopetus/koulujen-kotisivut/pl7/kuninkaanhaankoulu/opetus/oppiaineet2/arkisto/l222/historia/historia-8a-lak/4tm/6-jatkosota/2jp/21l

- Siehe Operationsplan der Truppen des MB Leningrad gegen die Streitkräfte Finnlands, a.a.O. S. 4-6.

- Ebd. S 6f.

- Siehe zu den deutschen Kriegserfahrungen in diesem Bereich Gerhard Donat: Beispiele für den Munitionsverbrauch der deutschen Wehrmacht im zweiten Weltkrieg, bei ASMZ, Sicherheit Schweiz : Allgemeine schweizerische Militärzeitschrift, Band 129 (1963), Heft 2, S. 76 – 83, online unter https://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=asm-004%3A1963%3A129%3A%3A882. Für die Munitionsausstattung eines deutschen Infanterie-Regiments siehe „Aufteilung der Munitionsausstattung im Infanterieregiment (um 1940)“, online unter https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Soldat/Bekleidung_Ausrustung.htm. Ausgiebige Tabellen zu Produktion und Verbrauch von Munition der Roten Armee finden sich bei Игорь Иванович Ивлев: Производство и потери вооружения и боеприпасов в СССР в 1918-1945 гг., bei Солдат.ру, online unter https://www.soldat.ru/doc/mobilization/mob/, in russischer Sprache.

- Siehe Weisung des Volkskommissars (= Ministers) für die Kriegsmarine, Admiral Kuznetsov an den Oberkommandierenden der Baltischen Flotte, 03.11.1939, bei „Приказы и Директивы Советско-финской войны 1939-40 гг.“, Великая Отвечественная под водой, о подлодках и подводниках 1941 – 1945 г., online unter http://www.sovboat.ru/docs/docs39_1.php3#z1. Vgl. auch Befehl an den Oberkommandierenden der Nordflotte vom 28.11.1939 ebd., beide in russischer Sprache. Dieser Befehl wurde zwei Tage vor Beginn des Kriegs am 30.11.1939 erteilt.

- Siehe Weisung des Volkskommissars für die Kriegsmarine, Admiral Kuznetsov an den Oberkommandierenden der Baltischen Flotte, a.a.O.

- Hier und im Folgenden Carl A. Quist: The Winter War (1939-1940): An Analysis of Soviet Adaptation, bei United States Marine Corps Command and Staff College Marine Corps University, Quantico, Virginia 2020, S. 6-15, online unter https://apps.dtic.mil/sti/trecms/pdf/AD1177828.pdf. Siehe auch Sami H. E. Korhonen: The Battle of Suomussalmi. In: winterwar.com, 2006, online unter https://web.archive.org/web/20220628213201/http://www.winterwar.com/Battles/Suomussalmi.htm. Vgl. die Berichte des Stabs der Baltischen Flotte über den Verlauf der Operationen, 01.12.1939, und des Stabs der Nord-Flotte über den Verlauf der Operationen, 14.12.1939, beide bei „Приказы и Директивы Советско-финской войны 1939-40 гг.“, a.a.O., in russischer Sprache.

- Siehe „Operations in Finland, December 1939-January 1940″, bei Digital History Center – Atlases, United States Military Academy West Point, online unter https://s3.amazonaws.com/usma-media/inline-images/academics/academic_departments/history/WWII%20Europe%20Med/WWIIEurope16a.jpg. Vgl. David H. Lippman: Battle for Tolvarjarvi, bei Warfare History Network, Juni 2016, online unter https://warfarehistorynetwork.com/article/battle-for-tolvarjarvi/.

- Vgl. Carl A. Quist: The Winter War, a.a.O., S. 9.

- Im Januar 1940 übernahm Semjon Konstantinowitsch Timoschenko das Kommando über die Nordwestfront. Im Mai wurde Timoschenko zum Marschall der Sowjetunion befördert und zum Volkskommissar für Verteidigung, d.h. Verteidigungsminister ernannt. Er löste in dieser Eigenschaft Marschall Woroschilow ab. Biografie unter „Тимошенко Семён Константинович, in Военный энциклопедический словарь auf der Homepage des russischen Verteidigungsministeriums, online unter http://энциклопедия.минобороны.рф/encyclopedia/history_department/more.htm?id=11344851@SD_Employee, in russischer Sprache. Vgl. William R. Trotter: The Winter War; The Russo–Finnish War of 1939–40 (5. Auflage.), o.O. 2002, S. 332-334, online verfügbar unter https://oceanofpdf.com/authors/william-r-trotter/pdf-frozen-hell-the-russo-finnish-winter-war-of-1939-1940-download/.

- Siehe William R. Trotter: The Winter War, a.a.O., S. 334-337. Zum Anpassungsprozess der Roten Armee siehe Carl A. Quist: The Winter War, a.a.O., S. 16-25.

- Siehe Carl A. Quist: The Winter War, a.a.O., S. S. 26-36 und „Глава 14. НАСТУПЛЕНИЕ ТИМОШЕНКО“(Der AngriffTimoschenkos), bei Военная история. Войны СССР. Финская война, online unter https://bibliotekar.ru/finskaya-voyna/18.htm, in russischer Sprache.

- Hier und im Folgenden Глава 14. НАСТУПЛЕНИЕ ТИМОШЕНКО a.a.O. Siehe auch Carl A. Quist: The Winter War, a.a.O., S. 32f.

- Siehe „Frontlines at the end of Winter War, on 13.3.1940„, bei Porsimo’s Forgotten Media, Maps of Winter and Continuation Wars, online unter https://www.porsimo.net/fb/info/maps/isthmus10.jpg und Carl A. Quist: The Winter War, a.a.O., S.42. Vgl. „Finland, the Decisive Offensive, 1-21 February 1940“ bei Digital History Center – Atlases, United States Military Academy West Point, online unter https://s3.amazonaws.com/usma-media/inline-images/academics/academic_departments/history/WWII%20Europe%20Med/WWIIEurope16c.jpg.

- Siehe Chiffretelegramm Maiskis an das Außenministerium vom 11.02.1940: Шифртелеграмма посла СССР в Великобритании И. М. Майского в НКИД СССР об оказании Англией военной помощи Финляндии, online unter https://www.prlib.ru/item/1317289, in russischer Sprache.

- Siehe Mitteilung des Innenministers L. Beria an den Verteidigungsminister K. Woroschilow vom 18.02.1940: Сообщение наркома внутренних дел СССР Л. П. Берии наркому обороны СССР К. Е. Ворошилову об отказе правительства Швеции вступить в войну против СССР на стороне Финляндии, online unter https://www.prlib.ru/item/1322514, in russischer Sprache.

- Siehe Mitteilung des Innenministers L. Beria an den Verteidigungsminister K. Woroschilow vom 18.02.1940: Сообщение наркома внутренних дел СССР Л. П. Берии наркому обороны СССР К. Е. Ворошилову о военном и внутриполитическом положении Финляндии, online unter https://www.prlib.ru/item/1322504.

- Siehe Сообщение наркома внутренних дел СССР Л. П. Берии наркому обороны СССР К. Е. Ворошилову об отказе шведского правительства от военной помощи финнам, панических настроениях в правящих кругах Финляндии и финско-германском соглашении о поставках ресурсов, 21.02.1940, online unter https://www.prlib.ru/item/1322516.

- Siehe Carl A. Quist: The Winter War, a.a.O., S. 37

- Siehe Sinikka Wunsch: Image Research and the Enemy Image; The Soviet Union in Finnish Newspapers during the Winter War (November 30, 1939 – March 13, 1940), in: Kari Alenius, Olavi K. Fält, Seija Jalagin: Looking at the Other – Historical Study of Images in Theory and Practise, Department of History, University of Oulu, Oulu 2002, S. 73 – 88, online unter https://oulurepo.oulu.fi/bitstream/handle/10024/37119/isbn951-42-6633-1.pdf?sequence=1. Auf S. 86: „Newspapers, including major newspapers, finally presented claims of the enemy’s military skill according to which the Soviet military leaders left the troops without supplies, did not take care of the wounded, had men killed left and right and, ultimately, sent them to attack at gun point. Therefore, it was possible to present at least covertly that ranks of the Red Army were collapsing instead of those of Finland„. Entsprechende Plakate mit Aufrufen an die Soldaten der Roten Armee, ihre Politkommissare zu töten und überzulaufen verbreitete die finnische Propaganda an der Front. Mit anderen Worten: Die Finnen begannen an ihre eigene Propaganda zu glauben.

- Ebd., S. 88.

- Siehe Gerd R. Ueberschär, Wolfram Wette (Hrsg.): Der deutsche Überfall auf die Sowjetunion, Frankfurt am Main 1991, online unter https://digi20.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb00045995_00001.html?context=Wien. Auf S. 97, spricht von einer „deutliche(n) Geringschätzung des militärischen Potentials Moskaus“. Vgl. William R. Trotter: A Frozen Hell, a.a.O., S. 264ff und Carl van Dyke: The Soviet Invasion of Finland 1939–40, London, Portland 1997, . S. 189–194, online unter https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203044384/soviet-invasion-finland-1939-40-carl-van-dyke. Die Erkenntnis, dass man den sowjetischen Gegner unterschätzt habe, gewannen im Herbst 1941 auch die Finnen. Siehe Siehe Robert Pulvermacher: Finnland während des Fortsetzungskrieges zwischen der Sowjetunion und dem nationalsozialistischen Deutschland, Masterarbeit, Klagenfurt 2020, S. 35, online unter https://netlibrary.aau.at/obvuklhs/content/titleinfo/7032698/full.pdf,

- Offizielle Darstellung bei „Fifth Army at the Winter Line 15 November 1943 – 15 January 1944″ der Historical Division, War Department, for the American Forces in Action series, Washington D.C. 1945, online 1990 veröffentlicht unter http://www.history.army.mil/books/wwii/winterline/winter-fm.htm. Siehe auch Johann Althaus: Erster US-Angriff auf Monte Cassino wurde zum Desaster, bei Welt Geschichte, 12.01.2023, online unter https://www.welt.de/geschichte/zweiter-weltkrieg/article187212804/Italien-1944-Amerikaner-scheiterten-an-der-deutschen-Gustav-Linie.html.

- Die offizielle Darstellung davon stammt von Charles B. MacDonald: The Siegfried Line Campaign, bei United States Army in World War II: The European Theater of Operations, Office of the Chief of Military History, Department of the Army, Washington D.C. 1963, Part Five, The Huertgen Forest online unter https://www.history.army.mil/books/wwii/Siegfried/Siegfried%20Line/siegfried-ch16.htm#ch16.

- Sébastien Le Prestre de Vauban, Festungsbaumeister Ludwigs XIV. und Marschall von Frankreich, Siehe Joël Cornette, «La ceinture de fer», L’histoire, no 321, juin 2007, p. 74, eingeschränkte Vorschau online unter https://www.lhistoire.fr/vauban/la-ceinture-de-fer. Dieser „eiserne Gürtel“ diente auch als Basis für die Feldzüge der Franzosen in die benachbarten Länder.

- Siehe Carl von Clausewitz: Vom Kriege; hinterlassenes Werk des Generals Carl von Clausewitz, Berlin 1832–1834 (hrsg. von Marie von Clausewitz). Erstes Buch: Über die Natur des Krieges. Im Zweiten Kapitel davon, „Zweck und Mittel im Kriege“, lässt Clausewitz sich darüber aus. Eine elektronische Version des Werks findet sich online unter https://clausewitzstudies.org/readings/VomKriege1832/Book1.htm#1-8.